石坂洋次郎の初期集『海を見に行く』(角川文庫)

石坂洋次郎『海を見に行く』(角川文庫1956:11刷1963)を札幌の南陽堂書店で購入100円。収録作品は、デビュー作「海を見に行く」(三田文学1927)、第二作「炉辺夜話」(三田文学1927)、「キヤンベル夫人訪問記」(三田文学1929)、一般誌に初めて書いた「外交員」(文藝春秋1929)、葛西善蔵を描いた「金魚」(経済往来1933)、「嘱託医と孤」。

ベストセラーとなった『若い人』(三田文学1933-37)以前の初期作品であり、これらは石坂文学をトータルに捉える上で欠かせないものである。

「海を見に行く」は、休刊だった三田文学が水上滝太郎の尽力によって再刊されるにあたって、編集を担当した勝本誠一郎が投稿されていた山のような原稿から見出した、いわく付きの作品。また「金魚」は石坂の弘前同郷の破滅型の先輩作家葛西善蔵との凄まじい交流を描いた特異な作品である。

角川文庫版の解説は慶応の後輩の作家である北原武夫。北原は解説でこれらの初期作品の発表された頃について「世間によく知られている石坂氏ではない石坂洋次郎、もう一人の石坂洋次郎という作家が、蒼穹の極みを一過する彗星のように、文壇の上空に高く輝いた一時期」と書いている。

石坂も北原も、今日では読まれることがないだろうが、一時期は多くの読者を魅了した作家である。

前田河広一郎「セムガ(鮭)」「アトランティック丸」

前田河広一郎(1888-1957)の作品「セムガ(鮭)」(1929)及び「アトランティック丸」(1931)を読了。「セムガ(鮭)」は、小林多喜二の「蟹工船」に似て、函館から送られた漁師ほか数百人がカムチャツカでの鮭鱒漁および加工に携わる過酷な労働現場と管理の様子を描いたもので、佳作である。

宮城県仙台の出身の前田河広一郎(まえだこう・こういちろう)と言っても、もう読む人も少ないと思う。「種蒔く人」から「文藝戦線」のプロレタリア文学の系譜の人であるが、徳冨蘆花に師事し、石川三四郎に惹かれ、また若い時のアメリカ体験もあって、そのような経験を踏まえた特徴的な作品を書いている。

その対象を記述する文体は、あたかも横光利一の魁であるかのように思わせるし、この「セムガ(鮭)」を含めた前田河の作品は、それ以前の自然主義/イッヒ・ロマンを否定する「無・主人公」である点に最大の特徴があると思う。つまり、一人あるいは二人の主人公を設定することなく、カムチャツカの労働現場=飯場という「一つの(閉鎖された)社会」に関わる沢山の人間の織り成す物語りを描いた点に、前田河の真骨頂があるだろう。これは、近代日本の「社会の発見」に見合う文学作品と言えるのではないか。

10年ほど前に小林多喜二の「蟹工船」が、若い世代を中心に時ならずブームになったが、それは「蟹工船」が決して「プロレタリア文学の傑作」であるから復活したのではなく、21世紀日本「社会」の変容が特に若い人々に強いた「閉鎖感ないし窒息感」が昭和初期の「閉鎖感ないし窒息感」と相即するところがあったからではないか。そして、それは今、世代を超えて、わたしたちを覆っているように思う。

ここしばらく、1920-30年代の文学を追いかけていて、そのようなことを思った。

(20200521)

伊藤永之介『恐慌』(文芸戦線出版部1930)

伊藤永之介『恐慌』(文芸戦線出版部1930)を読む。

収録された「恐慌」は、1927年の片岡直温蔵相の「失言恐慌」による銀行取付騒ぎを背景とした、日本における経済小説のはしりと評される興味深い佳作。「指」は、徴兵された兵士が兵役拒否をしようとして自らの指を棄損しようとする作品、「見えない鉱山」は秋田荒川鉱山を舞台とした先駆的な「公害」小説、「山の一頁」は鉱山町の小学校に赴任した女性教師が様々な矛盾に立ち上がる話し。

文学作品としては荒削りではあるが、いずれも日々の生活を抱えた人びとの様子を描いた作品として、今日でも読むに耐えるものである。

なお、奥付にある「共働印刷生産組合」は、徳永直の『太陽のない街』で描かれた共同印刷の争議後に、消費組合と連携する形で徳永直らが作った生産組合である。必ずしも成功した事例とは言えないが、戦前の消費組合運動・生産組合運動の一事例として注目されるべきであろう。

山田孝雄『平田篤胤』(畝傍書房1942年8月8日初版)

山田孝雄『平田篤胤』(畝傍書房1942年8月8日初版; 1万部)を読んだ。山田孝雄(よしお)については、文法学・国学系の研究者として、また谷崎潤一郎訳『源氏物語』が戦時を慮って中央公論社が校閲役を依頼した人物として、また『国体の本義』を書き、古道を古代の天皇親政の道とするイデオロギーの持ち主として戦後に公職追放にあった人としてくらいしか知らなかったが、かねて気になる存在ではあった。

たまたま1942年刊行の伊藤永之介『平田篤胤』をNDLデジタルコレクションで検索した際に、同年刊行の山田孝雄『平田篤胤』があることを知り、薄いページであることもあり、ちょっと見したら、これ、なかなかのものであり、一気に読んだ。

これは、1938年に日本大学の神道奨励会で行った講演会の記録であり、篤胤と神道を扱った偏った内容であると序で断っていて、その点を念頭に置いて読むべきものである。

今日の篤胤研究の水準を知らないままに言うのであるが、山田の本書は、簡潔な篤胤伝として十分に読み応えのあるもののように思えた。これは、国学の系譜ーー契沖〜荷田春満〜賀茂真淵〜本居宣長〜平田篤胤ーーを継ぐ者として自分を位置付けようとする自負がもたらす緊張感(と謙譲)のもとに本書が著されたことによるように思われる。

最も注目されるのは、宣長の古道観の大きな特徴であるマガツカミの解釈について篤胤が批判して新しい解釈を示したことに山田孝雄が全面的に共感していることである。宣長は善悪二神論(善悪二元論) であるのに対して、篤胤は要は善一神論であると言うのだ。そう言う山田孝雄は、篤胤は神の実在を信じていたのに対して、果たして宣長は神の実在を信じていたのか、とまで問う。

この山田の問いの妥当性については、わたしは分からないが、宣長の古事記伝を読んでいて、時に、宣長は(自覚的に)仮構の論を展開しているのではないか、と思うことがあり、山田の問いを一概に否定できないものと思わざるを得なかった。

山田には『平田篤胤』という同じ題の、1940年12月に宝文館からの刊行した著作がある。これを読んで上で考えてみたい。

伊藤永之介『平田篤胤』1942年

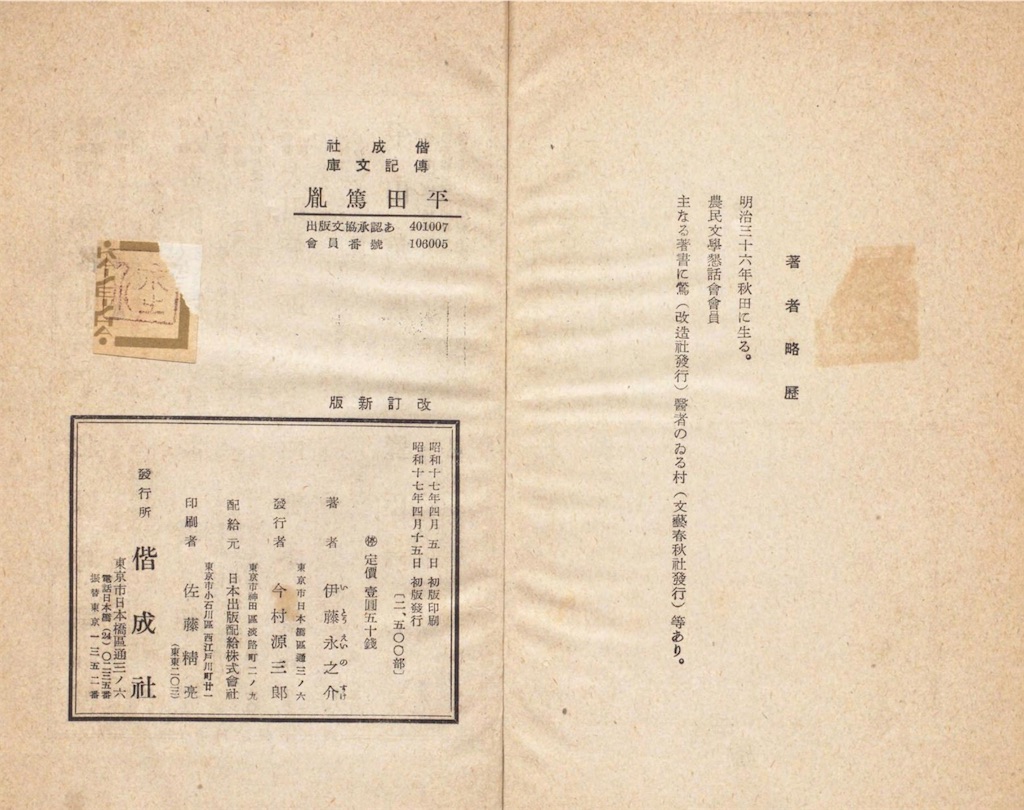

秋田出身の『文芸戦線』系の作家伊藤永之介は、プロレタリア文学運動衰退後は、東北農村を舞台とした優れた作品を発表していたが、その特異な作品として1942年4月15日初版の奥付を持つ 『平田篤胤』を借成社から刊行した。戦後は社会主義作家クラブの中心になる伊藤が、篤胤没後百年の前年に同書を著したのは時局便乗の最たるものではないかと疑い、NDLデジタルコレクションで初版本を読んでみた。

読んでみたら、時局迎合の気もないではないが、同郷の偉人について、貧しさの中で刻苦勉励した人物として、(おそらく)当時流布していたエピソードを拾い上げて若い読者向けに描いた伝記物語である。

特徴的なのは、(伝記物だからであろうが)篤胤の著作の内容についてはほとんど触れていないことである。したがって、今日篤胤の特徴とされる幽界についての言及もない。本書は、何らの独創性もないかわりに、何らの毒もないと言って言いだろう。

本書は、秋田の無名舎出版から2009年に復刊されている。おそらく初版そのままの内容と予測され、ということは、本書が戦時便乗のものではない証左ではないか。

伊藤にとって篤胤が同郷の偉人であることは、その「まへがき」に示されている。

《荷田春満、賀茂真淵、本居宣長の後を継いで国学を完成し、明治維新の思想的な原動力を為した平田篤胤が、わずか百年余りの年月をへだてただけで、自分と同じ太平山を眺め、樹木の葉ずれを聞き、葭切の声を聞きながら育つたことを思ふことは何とも言へない懐かしさである。》

島崎藤村『春』 感想1

島崎藤村『春』を日本近代文学館の復刻版で読み始めた。まいったなあ。これを最初に読んだのは、1972年20歳の時々。まさに鬱鬱とした青春の時。本書に登場する藤村や透谷の悩みと挫折に自らを重ねて読んでいたことをまざまざと思い出した。果たして自分はこの世の中で生きていけるのか。生きることに意味があるのか。本書の挿絵は、国府津の海岸での藤村と透谷。

実は、1973年3月下旬、この『春』の舞台のひとつである、1893年透谷夫妻が仮寓し、仮の僧形姿の藤村が行った国府津の寺を訪ねた。わたしの音づれは80年の年月を経ていて、『春』からそうぞうされる、かつての面影は一冊残っていなかった。境内から見える相模湾の春の海を眺め、蜜柑の裏山をさまよった。その彷徨は、21歳になったばかりのわたしの精神の彷徨であった。

『春』を読んで、こんな過去を、心の傷みと共に、思い出すとは、思わなかったなあ。

竹沢泰子著『アメリカの人種主義』および退職記念講演について

竹沢泰子先生から新著『アメリカの人種主義 カテゴリー/アイデンティティの形成と転換』(名古屋大学出版会)を恵贈される。500頁を超える浩瀚な研究書。日本学術振興会出版助成によるもの。この3月に京都大学人文科学研究所を退職する前にこれまでの成果をもとにまとめあげて上梓されたことはまことに同慶の至りである。

初出一覧を見ると、書き下ろしの他に、著者の卒業論文・修士論文を含めた論考を「大幅加筆修正」をして成稿としたことが分かる。著者の長年のアメリカ研究の一大集大成であることを示す。

「あとがき」の次の一文が目を引いた。

《二作目の壁は厚いーーはるか昔、一作目の出版後に担当編集者からそう聞いてはいた。多くの研究者が最初の学術書をなかなか超えることができずに悩むのだという。私もその例に漏れず、三〇代半ばの勢いのある時に日米で出版した学術書の次の本をどうするかは、たやすい問題ではなかった。新書や他の単著の有難いお誘いを何度かいただいたが、私にとつての二作目はあくまでも最初の本を超えるものでなければならなかった。》

名前は挙げられていないが、ここでの「担当編集者」というのは私のことである。その一作目とは『日系アメリカ人のエスニシティ』(東京大学出版会1994)を指す(同書は英文でも刊行されている)。著者は当時は筑波大学の所属。私が担当者であった同大学の辻中豊先生(現在、東洋学園大学学長)の紹介で会い、アメリカ研究振興会の出版助成を得て刊行され、優れた人類学の成果に対して与えられる澁澤賞を受賞した。当時、私は、若手研究者の第一作(ファースト・パブリケーション)を世に出すことが大学出版部の重要な役割であると考えていて実践し、そして、第一作で終わることなく、それを超える二作目の学術書への挑戦を心掛けてほしい旨を著者に語るようにしていた。それが困難な課題であり、自覚的に取り組まなければならないことも。

この30年ほど前の私の言葉を著者は覚えていてくれたことに感動する。

そして、序章とあとがきと注を読んだだけであるが、本書『アメリカの人種主義』は、確かに最初の本を超えたものであろうことを確信した。

また、本書が、私の親しい友人である、名古屋大学出版の橘宗吾さんと三木信吾さんとの手になって世に送り出されたことに対しても感動している。

追記

今日(3/11)午後は、京都大学人文研究所の竹沢泰子教授の退職記念講演「人間の分類と差別〜人種をめぐる文化人類学的探求」にリモート参加。講演のほかに3人によるコメントがあり、竹沢さんの業績がどのようなものか改めて知ることができた。 私は筑波大学時代の竹沢さんの第一作『日系アメリカ人のエスニシティ』を担当し、また竹沢さんが代表編者を務めた『人種神話を解体する』全3巻の出版企画を側面援助しただけであるが、京大人文研での国際共同研究の推進には目を瞠るものがある。

若い時のアメリカでの研究、また子を産み育てながらの研究継続、そして京大人文研での初の女性スタッフとしての活動ーー(コメントにもあったが)竹沢さんの学問智はこれらの経験智を踏まえてのものであったことが腑に落ちるように理解できた。

竹沢さんは、後進の女性研究者が妊娠して原稿が遅れた時に「どんなに重要な仕事も、小さな命に値するものはないのです。」と声をかけたエピソードも紹介された。

原稿督促を任務のひとつとする者として、全く同感すると共に、竹沢さんの研究姿勢と人柄が懐かしくしのばれた。