今泉みね『名ごりの夢 蘭医桂川家に生まれて』

七代桂川甫周の娘、今泉みね『名ごりの夢』(長崎書店、1941.10.5発行、1942.2.15再刷)読了。サブタイトル「蘭医桂川家に生まれて」を新たに付した平凡社東洋文庫版が金子光晴の解説で出ているが、東洋文庫版は元本の尾佐竹猛の序や多数の貴重な図版をオミットしていて、価値を減じているのが惜しい。

今泉みね(1855-1937)の晩年になってのこの回想記は、息子源吉が主宰する雑誌『みくに』に話したことを、みね没後にまとめて非売品として出したものを、さらに市販品に切り替えたもの。

『名ごりの夢』を読むと、幕末期の桂川家とそこに集う人々の様子が、そして祖父・木村摂津守(芥舟)の家の様子が、ありありと浮かび上がっている。集う人々の名のみあげると、福沢諭吉、柳川春三、宇都宮三郎、成島柳北などなど。そして、維新による没落。佐賀藩出身の今泉利春との結婚。佐賀の乱、西南戦争。

一方、幕末期の生活ーー雛祭り、花見、芝居見物なども含めてーーが描かれていて、その点でも貴重な記録である。なお、息子の源吉は、法律家でクリスチャン。著書に『蘭学の家桂川の人々』。植村正久を継いだ高倉徳太郎の協力者である。

写真は、前扉。カラフルで、絵もこの本に似合っている。

(20140821記)

津田左右吉/白川静/石川九楊

津田左右吉の『支那思想と日本』初版(岩波新書1938.11)まえがきの次の文章を受け止めかねている。

白川静の思想の根底にある「東アジアの文化の底流にある共通文化」と衝突するし、石川九楊の「漢語と和語による二重言語国家」とも異なる。むしろ本居宣長と近いだろうが、津田は宣長に対しては(評価しつつ)否定的である。

日本語〜日本文化をその基底でどう捉えるか、難しい。

《〔本書の〕二篇に共通な考は、日本の文化は日本の民族生活の独自なる歴史的展開によって独自に形づくられて来たものであり、随って支那の文化とは全くちがったものであるということ、日本と支那とは別々の歴史をもち別々の文化をもっている別々の世界であって、文化的にはこの二つを含むものとしての一つの東洋という世界はなりたっていず、一つの東洋文化というものはないということ、日本は、過去においては、文化財として支那の文物を多くとり入れたけれども、決して支那の文化の世界につつみこまれたのではないということ、支那からとり入れた文物が日本の文化の発達に大なるはたらきをしたことは明かであるが、一面またそれを妨げそれをゆがめる力ともなったということ、それにもかかわらず日本人は日本人としての独自の生活を発展させ独自の文化を創造して来たということ、日本の過去の知識人の知識としては支那思想が重んぜられたけれども、それは日本人の実生活とははるかにかけはなれたものであり、直接には実生活の上にはたらいていないということ、である。》(「津田左右吉歴史論集』岩波文庫178ページ)

もちろん、津田左右吉の考えの根底には、「日本歴史の特性」と題する論考において次のような認識がある。この論考は、河合栄治郎編『学生と歴史』(日本評論社1940)のために書かれたが、津田が出版法違反に問われたために検閲において削除されたものである。

第一に、「日本の歴史は日本民族全体のはたらきによって発展して来た」こと。民衆のはたらきを強調する。

第二に、民衆が社会的にも文化の上にも大なるはたらきをしたということは、人が人としてはたらくことができたことを示すものであり、従ってその根本には、人間性というべきものが政治的社会的または社会的権威によって抑えつけられなかった、という事実がある」こと。

第三に、「ほかの民族の文化によって造り出された、従って外からとり入れた、ものごとと民族生活とのいろいろな関係が日本の歴史の展開に大なるはたらきをしている」こと。

津田左右吉について:遠山茂樹と小島毅

[遠山茂樹]

遠山茂樹著作集第8巻所収の「津田博士の天皇制論」は『津田左右吉全集』28巻月報(1988.12)に寄せたたもの。津田が敗戦直後の『世界』1946年3、4月号に発表した「日本歴史の研究に於ける科学的態度」と「建国の事情と万世一系の思想」を取り上げ、大方、高く評価しつつ、後者の末尾での天皇制擁護が、情緒に訴える人情論によるものでしかなかったことを、それまでの津田の学問的態度を放棄したものとして批判している。しかし、唯物史観に立つ遠山の批判は決して紋切り型ではないことは、次の末尾の文章にもあらわれている。

《〔二つの〕論文発表以後、月を経るにしたがってエスカレートする天皇制擁護と反マルクㇲ主義の時事評論およぴ歴史教育論の役割、そしてそれら論文と多年にわたる学問研究の成果とのかかわりは、やはり情勢の激動に流されて、変質といって良いほどの変化をとげたとの印象をぬぐいえない。……それにしても、大正デモクラシー期にその思想と学問を形成し、豊穣な内容を備えた自由主義者であるととに、熱烈なナショナリストでもあり、自己の研究の成果をもって知識人の社会的責任を果そうとした津田が、戦前·戦中。戦後と生きぬいた多彩な足跡を語る本全集は、近代·現代の思想史の貴重な、かつ彼個人の問題と片づけるわけにはいかない重要な問題をはらむ資料を提供しているのである。》

[小島毅]

小島毅「平泉でミイラに会った文化勲章受章者』(『UP』2021.11)は、菅義偉前首相による日本学術会議会員拒否問題に触れて、蓑田胸喜らの批判ののちの、津田左右吉の著作の発禁・起訴事件を扱ったものであるが、津田についての戦後および今日の評価については、次のように記されている。「津田は学術的良心を頑なに一貫固守したのである」が大方の評価なのだろう。

《津田はこのように「反国体思想」と批判されていたわけだが、敗戦をはさんで一九四五年以降は天皇制擁護の「反動思想」と批判されることになる。それは平泉で執筆された「建国の事情と万世一系の思想」(一九四六年)で戦後日本もひきつづき立憲君主制国家であるベきことを主張し、以後象徵天皇制を支持したからである。すでに言い古されているとおり、これは津田が転向したのではなく、世の風潮が右から左ーー私はフランス革命史観に批判的だが、仮にこの通俗表現を用いるーーに動いたため、彼の相対的位置が左寄りから右寄りになってしまったにすぎない。津田は学術的良心を頑なに一貫固守したのである。》

柴田錬三郎「イエスの裔」など

この間、南原繁についての学術論文の原稿400字800枚近くのを読んでいた。南原繁の政治哲学についての稠密な考察である。並行して柴田錬三郎の小説を読んでいた。南原繁と柴田錬三郎とは関係ない。

ただ、南原繁の師である内村鑑三と繋がりのあった有島武郎も並行して読んでいて、有島の「カインの末裔」と類比すべき題を持つ柴田錬三郎の「イエスの裔」が気になっていた。また、柴田については、カトリック作家の(という枠を超えた)遠藤周作がその初期作品を評価していたのを、かなり昔に読んでいて、これまた、気になっていた。

そのような背景もあって、今回、新日本文学全集〈第18巻〉柴田錬三郎集 (集英社1962年)に収録された、イエスの裔・異説おらんだ文・カステラ東安・刺客心中・美男城の5作品を読んでみた。

既にストーリーテラーとして読者の心をくすぐる術を心を心得た作品「美男城」は傍に置くとして、その前の作品は、(戦時に経験した、乗艦が撃沈されて7時間漂流したという、生死を彷徨った)異形の自分の内面を見つめた、とても優れた作品であると思った。虚無の生に裏打ちされた純粋善の生。

未読ではあるが、世に流布した眠狂四郎もまた、ころびバテレンの子であることの宿命を背負った人物として創造されたこともまた、上にあげた作品と底において繋がるものと思う。

でも、なぜ、「イエスの裔」なのか。この作品は、無限に善なる老人が、実妹の娘の娘を殺したことについて、三人の関係者が証言する話で構成された小説である。善なるが故の犯行は、果して罪として罰に値するのか。親鸞の「わがこころのよくて、ころさぬにはあらず。また害せじとおもうとも、百人千人をころすこともあるべし」を思わせる優れた作品である。

それにしても、柴田錬三郎にとってイエスとは何なのか。遺憾ながら、この点については、作者は突き詰めていない。

今日、柴田錬三郎がどう読まれているのかはわからないが、敗戦後における「可能性の文学」を考える上では、欠かすことのできない作家であると思い、ここに記録する次第である。

有島武郎「お末の死」(『白樺』1916年1月)〔有島武郎著作集第1巻『死』1917年、新潮社、所収〕。

有島武郎「お末の死」(『白樺』1916年1月)〔有島武郎著作集第1巻『死』1917年、新潮社、所収〕。札幌の裏店で、母の手伝いで長兄の鶴吉が営む床屋「鶴床」。主人公は14歳のお末。夜学校をやめて、店の手伝いをしている。

二回目の天長節を迎える年、長患いした父が4月に、脚気の19歳の二兄が心臓麻痺で6月に亡くなった。大正天皇の天長節の日、長姉の子を子守しながら三兄力三と共に豊平川で遊んだお末たちは赤痢の恐れがあるとして禁じられていた胡瓜を食べて、お末は腹痛で済んだが、長姉の子と力三が死んでしまった。

世は不景気。鶴吉の家業も思わしくない。大工をしている長姉の夫の支援を受けていたが、冬場に向かい、それも続けられない。夫と子供二人と孫を短期間に亡くした母は、性格が変わり、お末に冷たくてあたり、お前など死んでしまえ、と言う。

お末は死のうと思い、その朝、弟の哲を優しく学校に送り出したあと、店にあった昇汞を持ち出し、姉の家でそれを飲む。医師の手当てを受け、学校から急いで駆けつけた哲を含めた家族に見守られ、苦しみながらも従容として死につく。その年、鶴床5人目の葬儀であった。

以上があらすじであるが、有島武郎は何を意図してこの作品を書いたのであろうか。モデルがあって、それが有島の心を打つところがあり、それによって書いたのだろうか。有島の実生活に探るよりは、お末の死に至る心の動きに向ける有島の視線に注目すべきだろう。

(なお、この小説は、北海道文学全集版で二、三年前に読んだことを、今回読んでいる途中で気付いた。すっかり忘れていた。)

有島武郎「お末の死」(『白樺』1916年1月)〔有島武郎著作集第1巻『死』1917年、新潮社、所収〕。札幌の裏店で、母の手伝いで長兄の鶴吉が営む床屋「鶴床」。主人公は14歳のお末。夜学校をやめて、店の手伝いをしている。

二回目の天長節を迎える年、長患いした父が4月に、脚気の19歳の二兄が心臓麻痺で6月に亡くなった。大正天皇の天長節の日、長姉の子を子守しながら三兄力三と共に豊平川で遊んだお末たちは赤痢の恐れがあるとして禁じられていた胡瓜を食べて、お末は腹痛で済んだが、長姉の子と力三が死んでしまった。

世は不景気。鶴吉の家業も思わしくない。大工をしている長姉の夫の支援を受けていたが、冬場に向かい、それも続けられない。夫と子供二人と孫を短期間に亡くした母は、性格が変わり、お末に冷たくてあたり、お前など死んでしまえ、と言う。

お末は死のうと思い、その朝、弟の哲を優しく学校に送り出したあと、店にあった昇汞を持ち出し、姉の家でそれを飲む。医師の手当てを受け、学校から急いで駆けつけた哲を含めた家族に見守られ、苦しみながらも従容として死につく。その年、鶴床5人目の葬儀であった。

以上があらすじであるが、有島武郎は何を意図してこの作品を書いたのであろうか。モデルがあって、それが有島の心を打つところがあり、それによって書いたのだろうか。有島の実生活に探るよりは、お末の死に至る心の動きに向ける有島の視線に注目すべきだろう。

(なお、この小説は、北海道文学全集版で二、三年前に読んだことを、今回読んでいる途中で気付いた。すっかり忘れていた。)

有島武郎「お末の死」(『白樺』1916年1月)〔有島武郎著作集第1巻『死』1917年、新潮社、所収〕。札幌の裏店で、母の手伝いで長兄の鶴吉が営む床屋「鶴床」。主人公は14歳のお末。夜学校をやめて、店の手伝いをしている。

二回目の天長節を迎える年、長患いした父が4月に、脚気の19歳の二兄が心臓麻痺で6月に亡くなった。大正天皇の天長節の日、長姉の子を子守しながら三兄力三と共に豊平川で遊んだお末たちは赤痢の恐れがあるとして禁じられていた胡瓜を食べて、お末は腹痛で済んだが、長姉の子と力三が死んでしまった。

世は不景気。鶴吉の家業も思わしくない。大工をしている長姉の夫の支援を受けていたが、冬場に向かい、それも続けられない。夫と子供二人と孫を短期間に亡くした母は、性格が変わり、お末に冷たくてあたり、お前など死んでしまえ、と言う。

お末は死のうと思い、その朝、弟の哲を優しく学校に送り出したあと、店にあった昇汞を持ち出し、姉の家でそれを飲む。医師の手当てを受け、学校から急いで駆けつけた哲を含めた家族に見守られ、苦しみながらも従容として死につく。その年、鶴床5人目の葬儀であった。

以上があらすじであるが、有島武郎は何を意図してこの作品を書いたのであろうか。モデルがあって、それが有島の心を打つところがあり、それによって書いたのだろうか。有島の実生活に探るよりは、お末の死に至る心の動きに向ける有島の視線に注目すべきだろう。

(なお、この小説は、北海道文学全集版で二、三年前に読んだことを、今回読んでいる途中で気付いた。すっかり忘れていた。)

有島武郎「お末の死」(『白樺』1916年1月)〔有島武郎著作集第1巻『死』1917年、新潮社、所収〕。札幌の裏店で、母の手伝いで長兄の鶴吉が営む床屋「鶴床」。主人公は14歳のお末。夜学校をやめて、店の手伝いをしている。

二回目の天長節を迎える年、長患いした父が4月に、脚気の19歳の二兄が心臓麻痺で6月に亡くなった。大正天皇の天長節の日、長姉の子を子守しながら三兄力三と共に豊平川で遊んだお末たちは赤痢の恐れがあるとして禁じられていた胡瓜を食べて、お末は腹痛で済んだが、長姉の子と力三が死んでしまった。

世は不景気。鶴吉の家業も思わしくない。大工をしている長姉の夫の支援を受けていたが、冬場に向かい、それも続けられない。夫と子供二人と孫を短期間に亡くした母は、性格が変わり、お末に冷たくてあたり、お前など死んでしまえ、と言う。

お末は死のうと思い、その朝、弟の哲を優しく学校に送り出したあと、店にあった昇汞を持ち出し、姉の家でそれを飲む。医師の手当てを受け、学校から急いで駆けつけた哲を含めた家族に見守られ、苦しみながらも従容として死につく。その年、鶴床5人目の葬儀であった。

以上があらすじであるが、有島武郎は何を意図してこの作品を書いたのであろうか。モデルがあって、それが有島の心を打つところがあり、それによって書いたのだろうか。有島の実生活に探るよりは、お末の死に至る心の動きに向ける有島の視線に注目すべきだろう。

(なお、この小説は、北海道文学全集版で二、三年前に読んだことを、今回読んでいる途中で気付いた。すっかり忘れていた。)

有島武郎「お末の死」(『白樺』1916年1月)〔有島武郎著作集第1巻『死』1917年、新潮社、所収〕。札幌の裏店で、母の手伝いで長兄の鶴吉が営む床屋「鶴床」。主人公は14歳のお末。夜学校をやめて、店の手伝いをしている。

二回目の天長節を迎える年、長患いした父が4月に、脚気の19歳の二兄が心臓麻痺で6月に亡くなった。大正天皇の天長節の日、長姉の子を子守しながら三兄力三と共に豊平川で遊んだお末たちは赤痢の恐れがあるとして禁じられていた胡瓜を食べて、お末は腹痛で済んだが、長姉の子と力三が死んでしまった。

世は不景気。鶴吉の家業も思わしくない。大工をしている長姉の夫の支援を受けていたが、冬場に向かい、それも続けられない。夫と子供二人と孫を短期間に亡くした母は、性格が変わり、お末に冷たくてあたり、お前など死んでしまえ、と言う。

お末は死のうと思い、その朝、弟の哲を優しく学校に送り出したあと、店にあった昇汞を持ち出し、姉の家でそれを飲む。医師の手当てを受け、学校から急いで駆けつけた哲を含めた家族に見守られ、苦しみながらも従容として死につく。その年、鶴床5人目の葬儀であった。

以上があらすじであるが、有島武郎は何を意図してこの作品を書いたのであろうか。モデルがあって、それが有島の心を打つところがあり、それによって書いたのだろうか。有島の実生活に探るよりは、お末の死に至る心の動きに向ける有島の視線に注目すべきだろう。

(なお、この小説は、北海道文学全集版で二、三年前に読んだことを、今回読んでいる途中で気付いた。すっかり忘れていた。)

津田左右吉『文学に現はれたる我が国民思想の研究』全8巻(岩波文庫1977-78)

所蔵している津田左右吉『文学に現はれたる我が国民思想の研究』全8巻(岩波文庫1977-78)を本棚の奥から久しぶりに取り出してみた。これは1916年から刊行開始された東京洛陽堂版の初版本を底本としたもの。したがって出版書肆を世話したと思われる坪内逍遥の「序」もある。逍遥は本書を「国文学史」の著作として推奨している。なるほど。

この岩波文庫版を私が苦労しながら通読したのは1980年前後。当時は、『ユリイカ』『現代詩手帖』『現代思想』を定期購読しながら日本古典文学に親しんでいた。国文学の通史を知るための必読書として津田著を読んだのだが、いかんせん、出てくる漢詩漢文が全く読めなかった。今となっては「恋愛」であるべきところが「変愛」と誤植されているところや、東北出身者としてひそかに誇りとしていた奥州平泉文化についての津田の全面否定的評価がなされていたことに驚いたことしか記憶にない。

いっぽう、積ん読のままの歴史学者五味文彦『文学で読む日本の歴史』全5巻(山川出版社2017-20)を開いてみたら、その参考文献に丸山眞男『丸山眞男講義録』全7巻と並びこの津田著が挙げられている。津田著が、歴史学、思想史、文学史の基本文献として今日も評価されていることがうかがえる。

追記

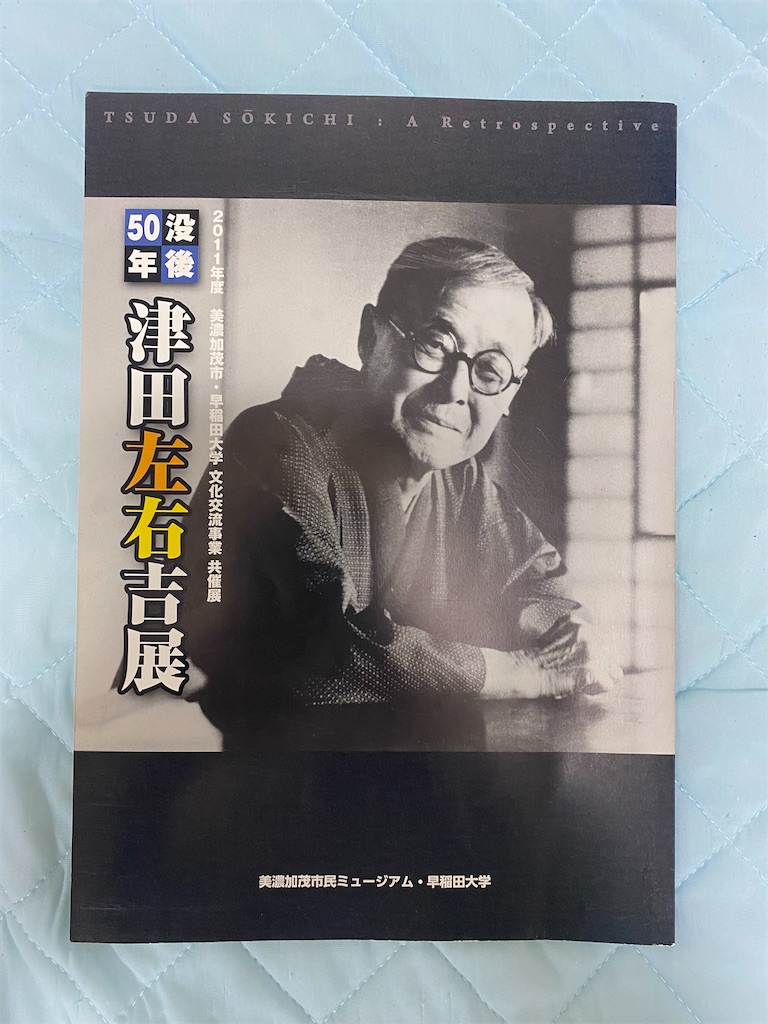

2011年の『没後50年 津田左右吉展』の展示録が書庫から出てきた。この展示会は見ていないが、2012年1月12日に東京大学出版会退職の挨拶に早稲田大学関係者に挨拶に行った時に、同大学高田早苗研究記念図書館で購めたものと記憶する。72ページにわたる充実した内容。

1961年12月4日に亡くなった津田を追悼する、翌12月5日の朝日新聞朝刊に掲載された南原繁の記事「津田左右吉博士のこと」の写真も掲載されている。「国を思い、歴史を考え、学問への精進にのみ生きた博士」という南原繁の誄詞は、津田左右吉の本姿をうがっているように思える。

津田左右吉「建国の事情と万世一系の思想」(『思想』1946年4月号)

『津田左右吉歴史論集』(岩波文庫)に収録されている「建国の事情と万世一系の思想」は岩波書店の『思想』1946年4月号に掲載されたものであるが、これは『思想』前号に掲載された「日本歴史の研究に於ける科学的態度」(同文庫所収)の後編をなすものである。『世界』の編集担当者は吉野源三郎である。

この「建国の事情と万世一系の思想」論文は、天皇制に関する敗戦直後の論議の最中にあって発表されただけに、天皇制を擁護するものとしておびただしい批判にあった。おそらく、戦前期に日本書紀や古事記に対する徹底的史料批判を行い、その著作が出版法違反として刑事罰の有罪判決を受けた津田ならば天皇制批判をするだろうという期待に背いたからだろうと思われる。

津田の記紀批判に共感していた家永三郎からは、津田は戦前と戦後において百八十度転換した「転向」にたとえられるものとして「狂信化の極限にちかいもの」として批判されたし、「近代日本の生んだ最高の史家の一人」と評価する石母田正からも批判された。

一方、(津田事件の契機となった)津田を「東洋政治思想史」の初代講師として東京帝大法学部に招いた南原繁はその追悼文「津田左右吉博士のこと」で、「戦後の学界、思想界にはあるイデオロギーからする極端な解釈が流行したことがあるが、博士はわれわれから見て保守的にすぎると思われるくらいに皇室の尊厳を説き、日本の伝統を高く評価された。まことに終始一貫した態度をとられた学者であった。」と書く。

一方に「百八十度転換」という評価があり、他方に「終始一貫した態度」という評価がある。これをどう見るか。

少なくとも『津田左右吉歴史論集』を通して読むと、戦前の中国ナショナリズムを的確に捉えながらの中国評価のバイアス、また「建国の事情と万世一系の思想」における「「われらの天皇」はわれらが愛さねばならぬ。」などの、学問を超えた表現と思想がみられるが、南原の言うように「終始一貫した」ものを感得する。

『聞き書 南原繁回顧録』(東京大学出版会1989) には、「津田左右吉博士のこと」という節があり、その中で、津田事件に直接に関わった南原繁と丸山真男の証言が記録されている。津田と丸山との関係については、具体的な交渉だけでなく、学問的な交渉も検討されるべきと思う。